在A股上,有着几大著名的资本豪强,如中植系、安邦系、明天系、海航系、方正系等。

而今,海航系创始人陈峰被捕,海航破产;方正集团债务重整,方大证券、北大医药被打包卖给平安集团;明天系、安邦系也都告别往日荣光,资本的野蛮时代已经走远。

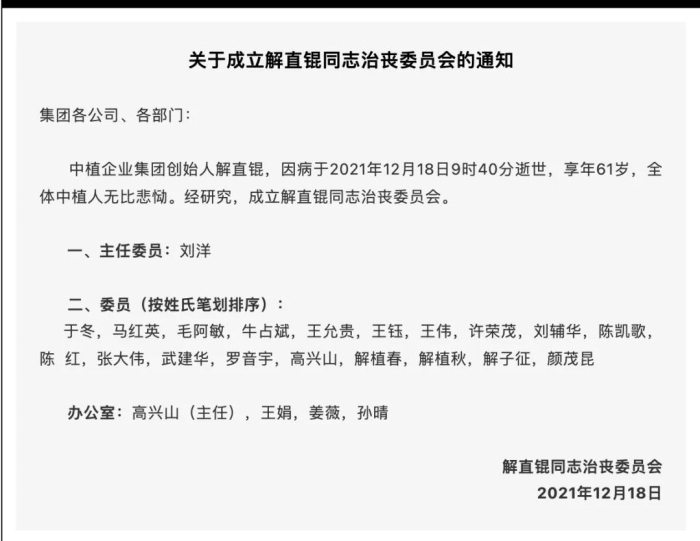

昨天,中植系创始人解直锟意外去世。根据中植集团官方公众号通报,解直锟是在练瑜伽时,心脏病突发,被瑜伽绳勒住了脖子。当发现时已经晚了,解直锟被送到医院,已经大面积心肌梗死,抢救失败。

由于中植系牵涉到的A股上市公司多达数十家,解直锟的死将对A股带来重大影响。但人们更好奇的是,中植系资本帝国到底是如何炼成的?

何为资本?资本并不是指自己的钱很多,而是手里管控的钱多。但靠自己的钱,就算是李嘉诚,也永远比不上资本机构。就全球而言,资本帝国的形成一般有三种模式,一是银行资本,二是保险资本,三是证券资本。

银行的钱来源于储户,经营的就是货币资产。银行必然是超级资本财团。保险的钱则来源于保单,保单卖得越多,保险集团就越有钱。像平安系、安邦系以及宝能系,都是险资的代表。证券资本的钱就更为多样化了,如公募、私募、信托、债券等,都能成为资本来源。

中植系就是一个典型的主要发迹于证券市场的资本集团。

但是,当我拆开中植系的资本帝国时,队长发现,这不仅仅是一个资本帝国,而是一个背靠央企、政商通吃、家族横跨政企教三界的超级资本豪门集团。

解直锟出生于1961年,中植集团创立于1995年。为什么叫“中植集团”?因为解直锟原名叫“解植坤”。因信风水五行,以“木克金”为由,改名“解直锟”。植旁边的木字去掉了,土字旁的坤改成了金字旁的锟。

就像他的改名一样,去掉了木和土,增加了金,从此解直锟鲲鹏展翅,一日千里,纵横中国的资本江湖,势不可挡。

最初,解直锟只是黑龙江伊春市的一家印刷厂的工人。后来,做木材生意,解直锟赚到了第一桶金。如果仅仅在木材领域扩张,解直锟是绝对创办不成万亿资本帝国——中植集团的。

在前文中,队长就提到了,要打造一个资本帝国,一定要有一个货币经营平台,要能够吸引大众资金,聚少成多,比如银行、保险或者证券等平台。

我国银行实施国营,私人资本就只能走保险和证券这两条渠道。中植系的壮大离不开一家核心的证券平台——中融信托。可以说,中融信托是中植系早期崛起的核心弹药库。

2002年,哈尔滨国际信托重组。哈尔滨国有资产管理局和哈慈股份有限公司将所持有的股份转让给哈尔滨经济开发投资有限公司和中植集团。也就是从这一年开始,中植集团正式入主哈尔滨国际信托,并将其改名为中融信托。

有了信托平台,就可以在公开市场发行信托基金,公开融资。外面的钱就能大量地吸入中植系。中融信托就成了中植集团早期的超级弹药库。

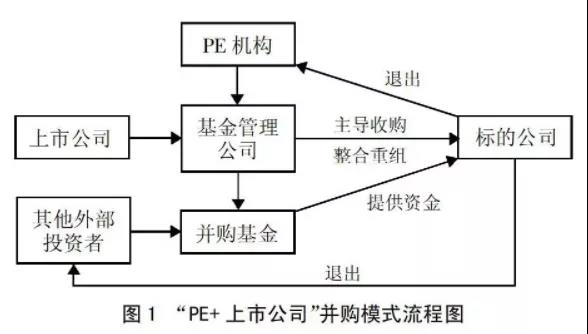

在弹药充足后,中植系开始对外资本扩张。中植系的扩张方式在今天看来,其实很常规,就是PE+上市公司的模式,但在当年,却很有效。

PE的意思就是市盈率。PE+上市公司,如何盈利呢?简单地说就是,并购热门概念产业,打包进入上市公司,推高上市公司的股价,吸引散户接盘,中植系套利退出。

我们就拿当下最火的新能源来说。中植系旗下上市公司,想要踏上新能源的风口,但自己又没有新能源产业,怎么办呢?直接并购一家新能源公司,顺着媒体端把概念炒起来,然后利用自己的大资金助推一把,就能把股价抬高,择机获利退出。

在原来监管不完善的年代,中植系这套简单粗暴的玩法,获利颇丰。虽然偶尔也会栽跟头,但总体来说,赚多亏少。

那些购买中植系信托产品的投资者也跟着大赚,年度回报率可以达到8%-9%,远超银行定存的利率。

值得一提的是,爆雷的九鼎集团、信中利集团主要也是走的这个模式。

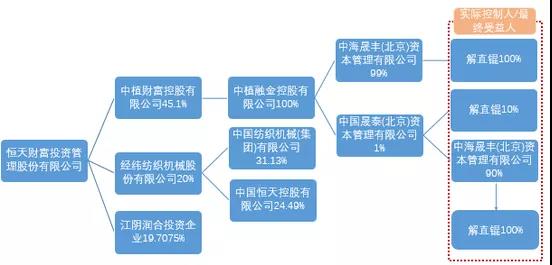

在赚到钱后,中植系就开始资本扩张,成立更多的资本平台,聚拢更多的资本,拿更多的钱生更多的钱,才叫资本巨鳄。最终,中植系旗下形成四大财富管理公司,分别是恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富。

这四大财富平台募资能力堪称业内顶尖,仅恒天财富在2021年新增的资产配置额就超过1055亿。为什么中植系吸金能力这么强?根源在于,它背靠真央企,信赖度高。

在证券市场,很多公司编故事,制造假央企,诈骗投资者。但背靠真央企的中植集团就显得格外鹤立鸡群。

在2009年,解直锟将中融信托的1.17亿股本,合计36%股权转让给经纬纺织,让经纬纺织成为了中融信托的第一大股东,中植集团退居第二大股东。经纬纺织的背后则是航母级央企中国工业机械集团。

虽然中植系退居第二大股东,但中融信托的实际控制权仍在中植集团手中,其高管层全部由中植集团委派。这就像中植集团和经纬纺织达成的某种默契,经营权给中植集团,央企作为财务投资人只负责分钱。

有点类似于中科院和联想集团的关系,差别在于央企掌握大股权,可以把经营权给中植集团,也可以收回经营权。

同时,解直锟效仿中融信托的模式,恒天财富、新湖财富的股东名单中,都有经纬纺织。大唐财富背后有国企大唐集团、而高晟财富背后还有个辽宁沈抚投资集团。这个辽宁沈抚投资集团是民企还是国企,我实在是查不出来了。

这种“公私合营”的经营模式,让中植系的公募产品畅销于高净值人群之中,也不断地壮大了中植资本。

钱多了后,中植系开始在A股上大举买买买!仅持股5%以上的A股公司,就多达25家。有些是被迫成为股东。大家都知道,股票是可以质押的,质押给谁呢?一般就是质押给银行、保险或者证券资本。要是经营不善,爆雷了,还不上债了,这债权就自动变成股权了。

这种被迫成为股东的,一般都是投资的失败案例。中植系旗下有7家ST股,基本都是这么来的。

中植系的资本扩张,不仅在业务上喜欢搞“公私合营”,在人员雇佣上,也很喜欢搞“公私合营”。中植集团的高管层很多都来源于政府。

根据腾讯新闻棱镜栏目报道:

中植集团首席运营官牛占斌是原中国互联网信息中心副主任;

首席经济学家王允贵是原国家外汇管理局综合司司长兼新闻发言人;

首席合规官刘辅华是原中国证监会法律部副主任;

首席财务官是原北京税务局副局长;

首席风控官陈海波是原公安部证券犯罪侦察局前官员;

......

基本上,也是人尽其才,各司其职。这些人员的加入,也令中植系资本更让投资者信赖。

中植系所渗透的领域还远不止这些,解直锟本人还是清华大学、复旦大学、南开大学的校董。

他的哥哥解植春则一直隐身幕后,也担任黑龙江大学、深圳大学客座教授以及清华大学五道口金融学院研究生导师。

中植集团的扩张跟解植春有着密不可分的关系。解植春最开始在黑龙江省委办公厅任副处长、处长,后调任光大银行,正式踏足金融领域。

解植春所担任过的职位,队长随便列举几个,都是如雷贯耳,光大集团执行董事、中国证券业协会副会长、中投公司副总经理、中央汇金公司总经理,横跨政界、金融、教育三大领域,全都处于食物链的最顶端......

在中植集团的身上,我们可以看到方大集团的影子,可以看到联想集团的影子,也可以看到信中利、九鼎等私募集团的影子,但它做的最正确的事,也许就是“公私合营”。

既解决了投资者对中植资本的信赖,也解决了政府对中植资本的信赖,央企还对中植资本拥有一定的控制权,在关键时候,可以防范资本风险的外溢。

可是,在金融杠杆收紧之下,资本的风险也就像一个吊绳,牢牢地吊在了资本家的头上。在房地产降杠杆后,资本集团也同样迎来了自己的“去杠杆,降风险”的刮骨疗伤。

风险不能外溢。这无疑是痛苦的。