大豆进口数据有了最新变化。据相关媒体12月22日报道,据悉,中国2020年料进口大豆逾1亿吨,创纪录高位。

1、中国大豆进口将创新纪录

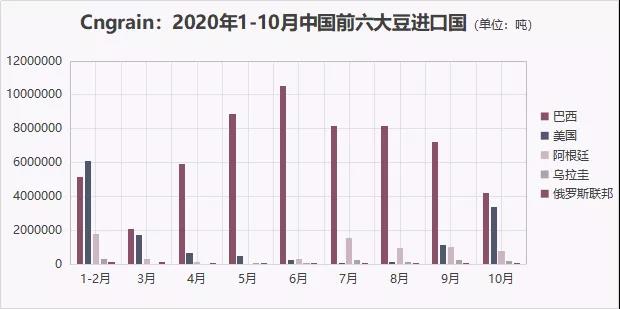

海关总署近日发布数据亦显示,2020年1~11月,我国进口大豆达9280.3万吨,增加17.5%,我国月度进口大豆数量已连续六个月创下历史同期最高。

按照目前船期到港进度统计,2020年12月国内各港口进口大豆预报到港142船932.8万吨,预计全年国内大豆进口量将达到1.02亿吨,极有可能打破2017年创下的最高进口纪录。

另有中粮集团的一位管理人士周二同样表示,预计中国2020年将进口大豆逾1亿吨,创纪录高位。

从数据来看,美国、巴西以及阿根廷为主要的进口国。在下半年,埃塞比亚、哈萨克斯坦、贝宁几个等几个国家的大豆也成为我国的大豆补充国。国际大豆卖家纷纷涌入中国市场,生猪需求旺盛是大豆需求增多的主要原因。

关于未来我国大豆进口是否将继续增加?

近些年来,我国大豆生产出现了较快增长,但大豆单产较世界平均水平尚有一定距离,而且非洲猪瘟疫情过后,中国生猪生产强劲恢复,未来五年规模化养殖将占到中国生猪生产的60%以上。从长远看,我国大豆进口数量仍将会维持在较高水平。

此外,今年中国的大豆压榨量将达到9260万吨,并称中国稳步复苏的生猪养殖业提振豆粕需求。

2、适度进口,粮食安全的重要组成部分

事实上,我国在1995年前还是大豆净出口国,但随着肉蛋奶和油脂的需求大幅增加,进口规模越来越大。

大豆是我国粮食品种中缺口最大的品种,而且产需缺口逐年加大,每年进口8000万吨到9000万吨。中国大豆进口量占全球大豆贸易量的60%,对外依存度一度超过85%。

大豆缺口最大是由我国的资源禀赋决定的,因为大豆和玉米是争地,但是要保玉米,保谷物自给。大豆是土地密集型品种,按照国内的耕地生产,8000多万吨的大豆则需要6亿多亩耕地,也就是说,需拿出三分之一的耕地种植大豆,这势必挤占小麦、玉米、水稻三大主粮的种植面积。根据日前国家统计局公布的数据,2020年稻谷、小麦、玉米的播种面积分别为4.51亿亩、3.51亿亩、6.19亿亩。

所以说,在这种情况下,我们要从目前关注口粮安全转变成更关注食物安全,提高对粮食进口比重的容忍度。我们要适度进口一些,适度进口也是新形势下国家粮食安全的重要组成部分。其中有两大点原因支撑,一是不挤占宝贵的耕地资源,把有限的耕地放在主粮种植上,保障口粮供给;二是进口大豆实际上价格比我们自己生产的成本更低,完全自给从经济上来说不算合理。如果让农民都来生产大豆,收购时就必须要给农民补贴,否则进口商就可能偷偷把大豆进到中国来,这样也会冲击国内的大豆市场。

而且在进口方面,我国进口讲求的是“适度”,并非完全的“依赖”。近年来,在国家“大豆振兴计划”的政策支持下,我国大豆生产出现了较快增长,对缓解大豆供需矛盾起到了一定作用。2020年,大豆播种面积1.48亿亩,比上年增加825万亩,增长5.9%。

3、玉米:以大豆为鉴

坚持不与人争粮、不与粮争地同样是我国生物能源开发必须坚持的原则,12月21日国务院新闻办公室发布的《新时代的中国能源发展》白皮书,提到将严格控制燃料乙醇加工产能扩张,这是国家在玉米方面的又一大动作!

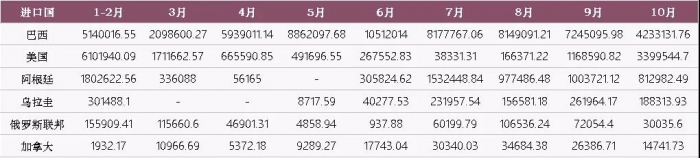

今年我国玉米进口量在10月份就已超过720万吨的进口关税配额。市场预计我国玉米进口量将达到1000万吨左右的水平,明年进口量还将继续增加。

2009年玉米进口量大幅增加,为了满足加工业对玉米日益增长的需求,进口量由2009年的8.5万吨上升到2010年的157.3万吨,出口量迅速下降,从12.9万吨锐减到4万吨,我国首次由净出口国转变为净进口国。

我国玉米的主要用途是饲料与深加工两个领域,分别占63%和30%,合计占比超过九成。目前乙醇汽油对玉米等粮食作物的依赖非常大,当前全球成熟的生物燃料乙醇生产技术无不是以玉米、小麦、稻米等粮食作物为主要原料,“与人争粮”“与粮争地”始终是行业发展绕不开的难题,对于国家粮食安全来说是相悖的。

按照农业农村部的数据,2018/19、2019/20、2020/21三年国内玉米产需缺口都维持在1700万吨以上,总体呈现出产不足需的格局。

中华粮网特约摄影:黑龙江陈武

所以为了弥补国内资源短缺、缓解资源环境压力、调剂品种和丰欠余缺,我国从国际市场适度进口农产品是必要的,也有利于我们腾出宝贵的农业资源,集中力量确保谷物基本自给和口粮绝对安全。

那么,中国的玉米进口之路会像大豆一样,成为一个持续增长的玉米进口国吗?

正如卡尔·祖洛夫《中国玉米产业分析》中所说,这要看2017-2020年以后的几年是否将再现2000-2004年之后几年玉米连续出现缺口的现象。为避免这样的重蹈覆辙,中国将确实增加玉米种植面积。

如果玉米的产量增长没有明显加快,随之而来的问题就是,“未来的玉米种植面积从哪里来?”或者从另一个角度来看,“中国的玉米价格要高到什么程度才能吸引目前其他用途的耕地种植玉米?”中国如何管理自己的土地值得密切关注。

而关于这些问题中的两个关键核心点“种子”和“耕地”问题,国家在今年已给出了权威答案,中央经济工作会议提出开展种源“卡脖子”技术攻关、建设国家粮食安全产业带等着眼长远的战略举措。而耕地方面,除了中央经济工作会议再次定调坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,11月份国务院发布的《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》已经明确指出,必须将有限的耕地资源优先用于粮食生产;永久基本农田是依法划定的优质耕地,要重点用于发展粮食生产,特别是保障稻谷、小麦、玉米三大谷物的种植面积。

就像分析中所认为的,中国玉米的市场动态可能即将发生变化,中国可能正进入一个新的轨道。

来源:中华粮网综合BWC中文网、第一财经、每日经济新闻、国科农研院。

地租上涨赶超粮价,危及粮食安全

对于种植户来说,今年玉米大豆是个高收益品种。总的来说,今年种植户的收入都非常不错。

黑龙江省肇东市玉米种粮大户赵明常今年种植350亩玉米,早先以八毛一二的价格售出时,亩收入在1000-1100之间,那些待价而沽的,收益情况会更好。

大豆方面,以黑龙江种植户张海龙的种植收支情况为例,今年种的20垧大豆,每垧约产大豆2.3吨,按每斤2.64元,能卖约12000元,加上补贴约4800元,总收入达到16800元,支出方面,地税5100元,机械作业费2100元,流转费2000元,一垧地的净收入约7600元,算下来今年共计挣14万多。

在种植成本里,除去人工费用,地租往往占据成本一大头。今年粮价高涨,每亩地的收益上升,土地租金随之高涨。黑龙江、吉林很多地区已达12000元/垧,这将比去年提高50%以上,而且总体地价还有上涨的趋势。

在如此高的地价下,明年粮食价格就非常关键了,如果明年达不到今年的价格,对于农户来说就存在极大的风险。而且今年由于受灾减产,无法机收,人工收割成本增加等多方面的因素,今年东北玉米种植户并没有比往年收益多出很多。

地租上涨的背后逻辑

那么,地租为什么会无理性上涨呢?主要可归纳为以下几个方面:

1.农地的垄断性

事实上,当你承包下第一块地后,就陷入了农地的垄断丛林,因为剩下的每一块耕地都具有垄断力量。道理显而易见,规模化经营必须要求集中连片,每一块相邻地都是独一无二,无法替代的。

例如某农业公司流转耕地,已经流转到190亩,再有中间的10亩就能实现200亩集中连片经营了。但是,问题出现了,前190亩每亩500元,最后这10亩,农民每亩要600元,这最后的10亩地就形成了垄断生产要素!

2. 农民对地租的心理价位脱离了市场规律

由于农地流转市场不健全,国家征地补偿标准为农户提供了一个流转耕地的心理参考价位。全国各地,征地补偿低则两三万元/亩,高则可达二三十万元/亩。所以,有的农民担心耕地流转出去后,如果遇到国家征地,可能导致与经营户之间相互扯皮,而现实中此类纠纷确实屡见不鲜。还有的农民高度重视农地的社会保障功能,反而越不愿流转出去,宁愿撂荒。

3 农地流转协调成本太高

由于农地细碎化程度严重,一户农民拥有20亩承包地,也许会分布于10个地块。企业如果想集中连片流转到200亩耕地,可能涉及到几十户甚至上百户农户,协调成本非常高。本来300元的流转市场价,为了加快流转进度,不得不提高到500元,还得动用大量的社会关系进行协调。

4. 一些涉农政策,推动了地租上涨

为了引导农业实现适度规模化经营,许多地方出台了强有力的财政支持政策。而补贴(奖励)农业经营主体的钱,多数转化成为地租。增加财政补贴能够把地租抬高,但是停止补贴后,地租却不能同步降下来。

种粮大户退租现象频现

在粮价下跌、种粮成本上升、自然灾害加剧种粮风险、流转价格居高不下等多重因素下,部分种粮大户、合作社等新型经营主体面临亏损,种粮积极性受挫,退租、减少租地规模现象在多地上演。

不少新型经营主体表示,种粮成本上涨幅度太大,化肥一吨涨300~400元、农药涨了30%、人工费翻倍涨,如果地租不降实在是难以支撑下去。而新型经营主体退租现象增多,将对农业规模经营进程带来冲击,甚至影响粮食生产。

12月18日中国保险行业协会首次发布我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物成本保险行业示范条款。在保障程度上,对于三大主粮的保险金额,在现行直接物化成本的基础上增加了“地租成本”“人工成本”选项,具体可由投保人与保险人协商确定。示范条款统一了保险责任范围,进一步提高了保障程度和赔付水平。由此解决农户种植粮食作物的后顾之忧,促进农业保险在服务乡村振兴、国家粮食安全战略起到重要作用。

农地流转价格过高的消极后果

目前许多地方的地租已经显著超过了种粮利润,并且仍在以令人不可思议的速度上涨。地租的不合理上涨,必然引来消极后果,危及国家粮食安全。

首先,挫伤了农业经营者的积极性。全国户均二亩三分田,专业农民都或多或少需要从其他村民手里流转耕地。如果地租超过了农业利润,种田赔钱,不如外出打工。

其次,提高农业用地成本,必然会增加农地的非粮化甚至非农化风险,事关国家粮食安全。飙高的农业生产成本,将迫使种植主体不得不转向经济收益更高的“非粮化”种养殖。同样,地租不断上升,种粮收益空间受到挤压也将加剧非农化倾向,占地开矿,开发房地产,办储煤场......

前事不忘后事之师,无论工商业还是农业,炒作土地都是饮鸩止渴。近日,中央经济工作会议部署事关粮食安全的又一重大举措:明确提出将遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”列为明年要抓好八大重点任务之一。