01

鸭子网资讯 10月28日,国际上有几个关于疫情的大新闻:

一、德国宣布,从11月2日起全国“封城”一个月。

二、法国宣布,从10月30起全国“封城”一个月。

三、西班牙的马德里、卡斯蒂利亚-莱昂和卡斯蒂利亚、拉曼恰三大区将实施边界封锁。

四、希腊宣布将约阿尼纳和色雷斯两地升级为“红色危险级”,并从29日起实施封锁。

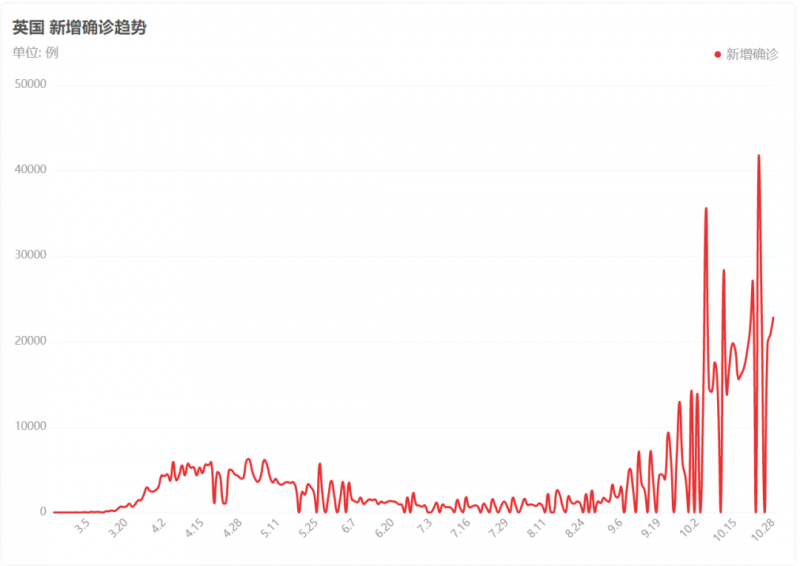

五、英国宣布,从29日起对诺丁汉郡的诺丁汉、布罗克斯托、盖德灵、拉什科利夫地区实施为期28天的最严格的第三级管控措施。

六、10月28日,全球新冠肺炎确诊病例新增超40万例。

七、美国传染病专家福奇表示,即使疫苗在未来几个月内面世,在2022年前美国也不太可能恢复如常。

这些个新闻,无一不是意味着,现在全球疫情的严重性。

而法德第二次封国,也意味着第二波疫情还是来了。

02

法德的第二次封国与第二波疫情。

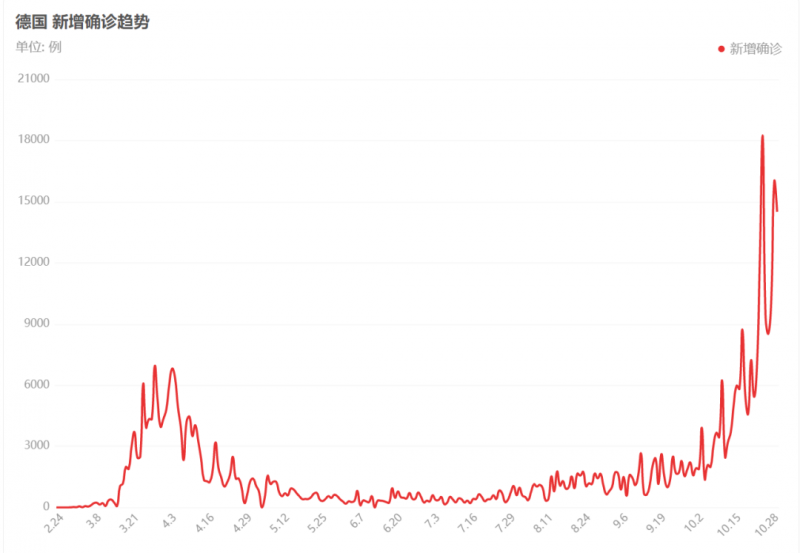

10月28日,德国新增确诊病例接近1.5万人,再创疫情爆发以来单日新增最高纪录。

随后,德国宣布从11月2日起全国“封城”一个月。

在德国全境实施包括关闭大部分公共设施、餐饮娱乐场所以及限制个人出游等在内的多项措施。

除了中小学和幼儿园开放之外,德国这次的措施与3月的那一次“封城”是一样的。

所以,德国媒体也称之为“事实封城”。

从德国单日新增趋势图来看,德国这次的疫情比年初那次可要严重的多。

德国封城也是情理之中。

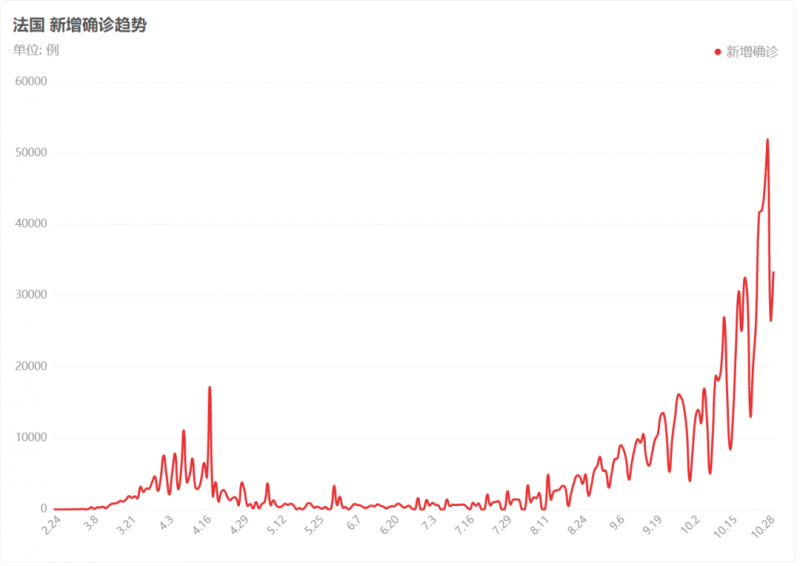

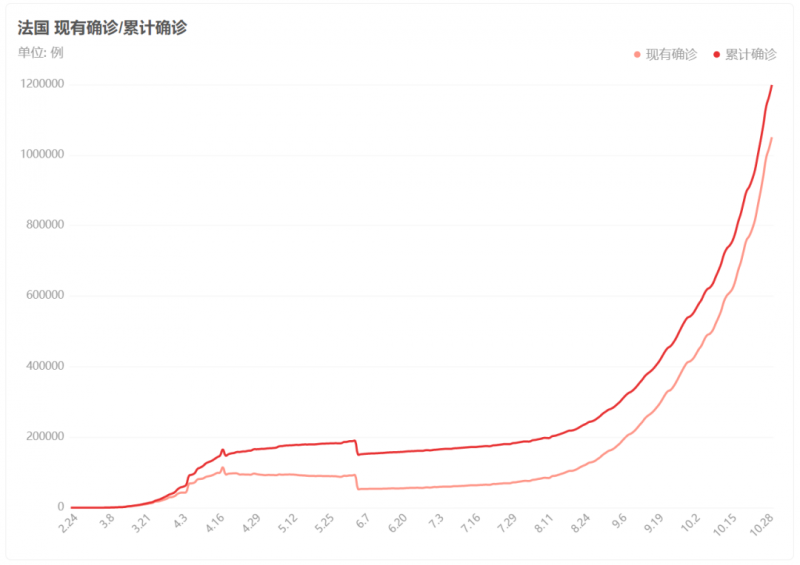

再看看法国。10月26日,法国单日新增确诊超过5万例,刷新法国的新纪录。

其实,从法国单日新增确诊数据可以看到,进入10月之后,法国单日新增确诊病例机会隔两天就会刷新纪录。

10月28日,法国总统马克龙发表电视讲话,承认法国正面临“突然加速,更为严重和致命”的第二波疫情的考验。

随后,马克龙宣布,法国拒绝“群体免疫”思路,于10月30日再次启动全国封锁政策。

03

德法的第二波疫情与美国有关吗?

或者说,现在全球疫情的严重形势跟美国有关吗?

答案是肯定的。

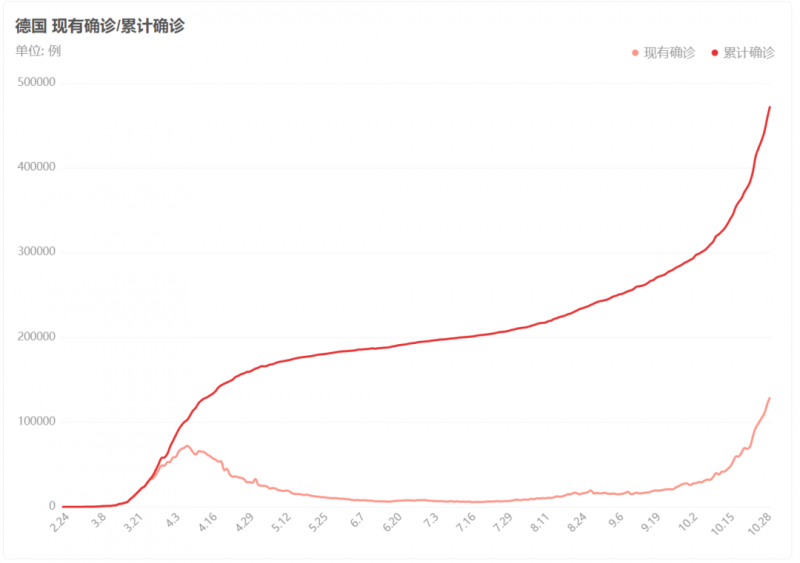

在第一波疫情爆发的时候,德国和法国采取“封城”的措施防控,疫情得到有效的控制。

在之后将近半年的时间里,德国和法国的疫情数据都没有大幅的增加。

德国甚至成为欧洲疫情控制得最好的国家。

可是,进入10月以来,德国和法国的疫情都突然加速,面临第二波疫情的袭击。

这其中,当然有德法自身的原因,比如为了重启经济,对疫情防控出现了懈怠等。

但是,美国这个潜在的影响因素是不可忽视的。

从疫情以来,美国在防控疫情上都是采取消极的态度,鼓吹群体免疫。

作为世界第一的超级大国,美国的示范带头作用是不可忽略的。

本来在应对疫情上,美国应该是积极带头防控疫情的。

但是,美国的消极防疫态度确实起了反面的带头示范作用。

比如,瑞典和英国的“群体免疫”是受美国影响,群体免疫无效导致疫情没有得到有效控制而爆发。

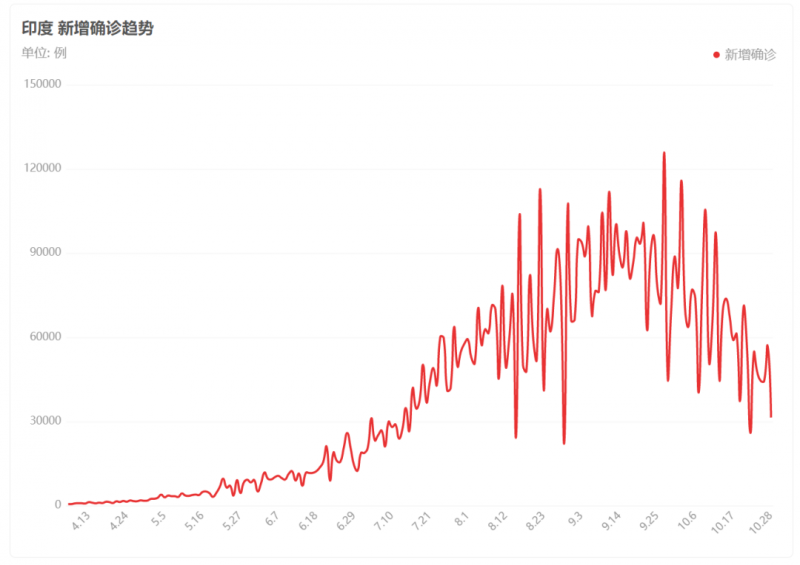

巴西和印度大量的人口感染也是因为他们的总统和总理要学习和巴结美国总统特朗普……

而在法国和德国的防控疫情中,美国不但没有帮忙,反而捣乱,劫了人家的防疫物资。

所以,不可否认,很多国家的疫情爆发、没有得到控制,其中都有美国的“功劳”。

04

春天的时候,我们推测说,到了夏天温度高,疫情的情况会好很多。

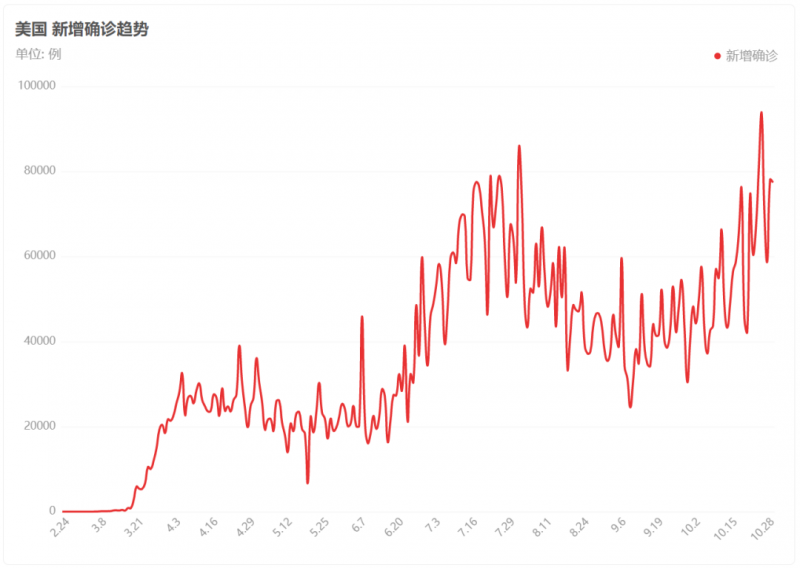

可是,美国等国家用事实告诉我们,即使到了夏天,疫情也不会得到得到控制的。

事实上,全球那么多国家的疫情发展情况告诉我们,只有采取积极防控疫情措施的国家,他们国家的疫情情况会得到有效的控制。

可是,一旦稍微松懈,病毒就会再次无情来袭。

法德再次封国,英国、希腊、西班牙等进行“封城”。

预示着欧洲第二波疫情是真的到来了。

何况,现在又快要到冬天了,又到了病毒肆意疯长的时期。

而最近,我们的疫情,除了境外输入的,境内无症状感染的也突然出现,有疫情反复的兆头。

所以,我们也应该提高警惕,严格做好疫情防控措施,将所有疫情反复的苗头都扼杀在摇篮之中。

事实上,只要全球的疫情病毒没有完全消灭,我们就不能够松懈。

因为,病毒无情,也不会分国界。

它会传播到每一个忽略、不重视它的地方,给那些忽略它的人们一个重重的教训。

就像美国,之前不愿意花一段短时间去控制疫情,之后就要花很长一段时间来修复疫情造成的破坏以及伤害。

这就是美国要付出的代价。