党的十八大以来,我国畜牧业不仅供应充足,生产方式也在加速转变,规模化生产已成为主导,同时,结构调整加快推进,并取得明显成效无论超市还是菜场,人们会发现身边的肉蛋奶产品越来越多、越好。党的十八大以来,我国畜牧业转型升级步伐不断加快,奶业、牛羊肉及生猪产业协调发展,保供给、保安全、保生态能力持续加强,现代畜牧业建设取得了阶段性成效。

产品供应保障有力"民以食为天。作为畜牧部门,要在全国人民到点吃饭的时候,保证饭桌上的肉蛋奶供应,并且是优质安全的肉蛋奶。"农业部副部长于康震说,2016年,全国肉蛋奶总产量达1.53亿吨,肉类和禽蛋产量稳居世界第一,奶类产量居世界第三。肉类人均占有量达61.7公斤,超过世界平均水平;禽蛋人均占有量22.4公斤,超过发达国家水平。

不仅供应充足,生产方式也在加速转变,规模化生产已成为主导。2016年,全国畜禽养殖规模化率达56%,比2012年提高7个百分点,畜牧业生产实现了由分散养殖为主向规模养殖为主的历史性跨越。现代化生产方式加快普及,养殖饲喂、环境控制、产品收集、粪污处理与利用等常规装备基本实现了国产化,"互联网+"、云计算、大数据等新技术助力饲养管理智能化,畜禽生产效率显著提高,与2012年相比,生猪和蛋鸡的饲料转化率都提高10%以上,奶牛平均单产由5.6吨提高到6.4吨。

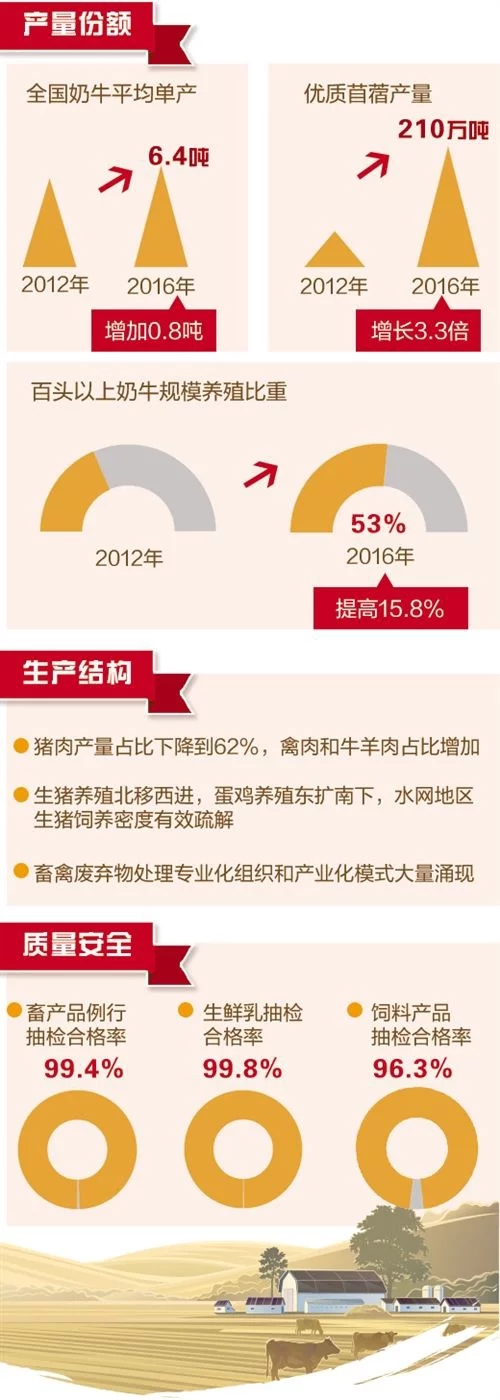

"以奶业来说,最大变化是规模牧场全部实现机械化挤奶,生鲜乳营养和卫生指标达到发达国家水平。"中国奶业协会副秘书长邓荣臻介绍,2016年,全国奶牛平均单产达6.4吨,比2012年增加0.8吨;100头以上的奶牛规模养殖比重达53%,比2012年提高15.8个百分点;优质苜蓿产量210万吨,比2012年增长3.3倍;奶业前20强市场销售额超过55%,比2012年提高8个百分点,伊利和蒙牛进入世界乳业前10强。

品质提升的背后是国家重拳整顿的决心。在收购和运输环节,全面开展奶站清理整顿,加强奶站许可管理,奶站数量从2012年1.3万多个减少到6500个,奶站的基础设施、机械设备、检测手段和人员素质明显改善;在加工环节,对乳制品及婴幼儿配方乳粉企业生产许可条件进行重新审核,淘汰了一批奶源无保障、生产技术落后的企业,大力推进婴幼儿配方乳粉企业兼并重组,优化产业结构,有力保障了乳品质量安全。

结构调优调新调绿"前几年,畜牧业生产结构还不适应消费需求变化,部分畜产品出现结构性相对过剩,一般性同质化产品量大价低,高品质产品供给无法满足消费需求。随着国内外市场融合度进一步提高,低价进口产品对国内畜牧业的冲击日渐加剧。"农业部畜牧业司司长马有祥说,对此,5年来,畜牧业结构调整加快推进,瞄准调优调新调绿,取得明显成效。

5年来,畜牧业生产结构呈现优化趋势,猪肉产量占比下降到62%,禽肉和牛羊肉占比增加,畜牧业正朝着节水、节粮、节地的方向发展,对农业结构调整的前拉后带作用日益增强;区域布局呈现优化趋势,生猪养殖北移西进,蛋鸡养殖东扩南下,水网地区生猪饲养密度有效疏解,南方长距离调运鸡蛋的情况逐步改善;生态环境呈现优化趋势,种养结合、生态循环发展理念逐步深入人心,畜禽废弃物处理专业化组织和产业化模式大量涌现,资源化利用的良好局面正在形成。

过去,浙江畜牧业"一猪独大",且都以大路货为主。事实上,比资源、论规模,浙江畜牧都不占优势,但浙江消费能力强。由此,浙江抓住"特色精品"做文章。作为中国4大名猪之一,"两头乌"是浙江特有的地方猪种,因皮薄骨细、肉质鲜美,堪称制作金华火腿的绝佳原料,价格也较普通猪肉高出一倍以上。为振兴这一特色产业,浙江省政府专门将其列入农业重大专项予以扶持。几年间,"两头乌"猪产值迅速攀升。

以生猪和草食畜牧业为重点,各地农业部门指导产业结构优化调整。在东北4省区开展生猪种养结合循环发展试点,引导生猪产业向环境容量大的地区和玉米主产区转移。上海、江苏、广东等东南沿海地区按照环境容量适度调减生猪养殖规模。新疆、甘肃、宁夏、内蒙古等地多措并举,实施基础母牛增量扩群项目,大力发展牛羊产业,有效缓解了牛羊肉供应偏紧的局面。山西省加大投入打造雁门关草食畜牧业优势区。陕西省突出地方优势发展奶山羊产业,有力促进了结构调整。

大美草原生态向好

我国草原面积近60亿亩,约占国土面积的40%,既是畜牧业生产的重要基地,也是生态文明的主战场。农业部草原监理中心主任李伟方说,2016年,全国草原综合植被盖度达54.6%,较2012年提高0.8个百分点,重点天然草原平均牲畜超载率累计下降了10.6个百分点,天然草原鲜草产量连续6年超过10亿吨,实现稳中有增。最新监测显示,今年秋季全国草原植被生长状况好于往年同期。

我国草原生态状况正发生明显变化,"风吹草低见牛羊"的景象越来越多。内蒙古自治区草原综合植被盖度达44%,草原生态已恢复到接近上世纪80年代中期水平。新疆维吾尔自治区草原综合植被盖度达41.3%,是有监测记录以来的历史最高值。青海三江源地区草原生态系统水源涵养量增加28.4亿立方米,水资源量增加84亿立方米,三江源头千湖奇观再现。

四川省红原县安曲镇哈拉玛村牧民泽布丹家有2970亩草场,2011年被划定为草畜平衡区,核准30亩草场可以养一头牦牛,牦牛养殖数量因此减到了100头。按照禁牧区每亩补助7.5元、休牧区每亩补助2.5元计算,他每年能拿到约1.2万元的补助。泽布丹还是当地的草管员,每年有2400元补助。"政策实施前,我养了170多头牦牛,自己也想减,但又怕影响收入。"实践证明,通过适度放牧,草原生态恢复了,通过三产融合,减畜的同时牧民反倒增收了。

党的十八大以来,国家在内蒙古、西藏、新疆等13个主要草原牧区省份,组织实施草原生态保护补助奖励政策,推行禁牧休牧和草畜平衡等制度措施,保护草原生态环境,促进牧民增收。5年来,中央财政累计投入草原补奖资金960多亿元,实施草原禁牧面积12亿亩、草畜平衡面积26亿亩。随着草原管护、推动生态文明建设力度的逐步加大,以及草原补奖、退牧还草等一系列政策举措的加快实施,促进了草牧业的健康发展。经济日报·中国经济网记者乔金亮隆化肉牛为何"牛"

8000平方米的标准化牛舍里,音乐悠扬,一头头肉牛在悠闲踱步。"我们的牛都是喝着山泉水、吃着含中草药的草、听着轻音乐长大的。"河北北戎生态农业公司总经理胡新杰让人们猜,"这样的牛肉得值多少钱?""最好的部位1公斤最高能卖600元。"他自豪地给出了答案。"别看价格高,在北京市场上有多少销多少。"

公司所在的河北隆化县是"八山一水一分田",水草丰美,气候适宜,百姓有养牛的传统。高级畜牧师、肉牛养殖专家于海川在隆化县农牧局干了30年。"上世纪70年代末,全县不过万把头牛,一个村子有二三十头牛就算了不得了。如今,全县肉牛饲养量超过50万头,年产值超过16亿元。去年,农民人均养牛纯收入4135元,占农民人均纯收入的57%,辐射带动13.5万人增收致富。"

隆化肉牛养殖产业之所以这么"牛",主要得益于近年的持续发力。2008年,隆化肉牛养殖产业出现波动。"市场倒逼行业向标准化和规模化方向发展。"面对新形势,从2012年起,隆化探索推广了"母牛入社、犊牛回收、配套服务、档案追踪"的合作社运营模式。为解决企业建规模牛场的资金困难,县里成立农业政策性担保中心,为养殖大户发放贴息贷款。

该县结合京津风沙源草地治理和肉牛标准化示范区项目建设,推动浅山区肉牛育肥产业带建设,全县创建百头以上规模牛场520个,省部级示范场8个。在此基础上,树立大户引领的理念,每个乡镇都培育了一批肉牛育肥和能繁母牛生产"大户",形成了一户带多户、多户带一村、一村带一片的局面。目前,全县规模养牛户达1.7万户,已发展万头牛乡镇17个、千头牛村150个,规模化养殖基本成型。

"大多数时候顺风顺水,可也摔过跟头。不过回头看,从科技养牛、产业化养牛到规模养牛、生态养牛,最为关键的几步我们都走对了。"于海川感言,隆化对肉牛养殖产业都像对待牛犊子一样,一路扶持,百般呵护。几年来,在扶持肉牛养殖方面,隆化县不遗余力。《关于加快养牛产业发展的决定》等一系列举措先后出台。为加大投入力度,近两年隆化每年整合投入资金上亿元,用于防疫防病、母牛繁育、培育龙头、圈舍建设和贷款贴息。

"下一步,隆化肉牛养殖产业将发力向生态绿色转型。"隆化县县长李东说,按照"牧场—有机肥—绿色种植"的经营模式,全县涌现出一批生态养殖企业,牧场用牛粪作原料生产有机肥,再用于种植基地开展绿色种植。(经济日报记者乔金亮)